健康診断の結果を見て、「中性脂肪」という言葉が気になったことはありませんか?私たちの体にとって大切なエネルギー源である一方で、増えすぎると様々な健康リスクを引き起こす可能性もある中性脂肪。この記事では、そんな中性脂肪の基本的な知識から、健康との深い関わり、基準値の確認方法、そして気になる数値を改善するための具体的な対策までを分かりやすく解説します。ご自身の健康を守るために、今日からできることを見つけていきましょう。

中性脂肪とは何か?その基本を理解しよう

私たちの体にとって、エネルギー源として非常に重要な役割を果たす中性脂肪。しかし、その数値が高すぎると健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。ここでは、中性脂肪の基本的な知識について解説します。

中性脂肪と健康の関係性

中性脂肪は、食事から摂取した脂質や、肝臓で合成された脂質が、グリセリンと結合したものです。主な役割は、エネルギーが不足した際に備えて、皮下組織や内臓周りに蓄えられることです。適量であれば、体を動かすエネルギー源となり、体温を保つなど重要な働きをしますが、過剰に蓄積されると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

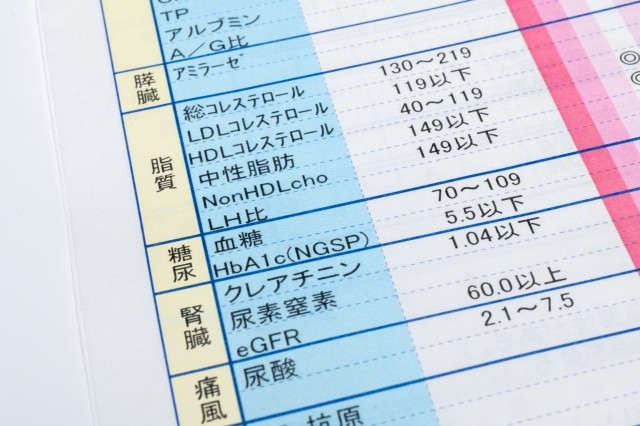

中性脂肪の基準値と測定方法を知ろう

ご自身の健康状態を把握する上で、中性脂肪の基準値を知り、定期的に測定することは非常に大切です。なぜなら、中性脂肪の値は、食生活や運動習慣といった生活習慣病のリスクを早期に知るための重要な指標となるからです。定期的な測定によって、自身の数値の変化を把握し、必要に応じて生活習慣の改善に取り組むことができます。基準値を知るだけでなく、その推移を観察することで、より健康的な生活を送るための第一歩となるでしょう。

健康診断での中性脂肪の基準値

一般的な健康診断では、空腹時の中性脂肪値が150mg/dL未満であれば基準値内です。150~200mg/dL未満は境界型、200mg/dL以上は高値とされます。ただし、これらの数値はあくまで目安であり、年齢や性別、健康状態によって異なる場合があります。ご自身の適切な目標値については、医師に相談することが大切です。

中性脂肪の測定方法と注意点

中性脂肪は、主に血液検査によって測定されます。健康診断や人間ドックなどで、採血によって調べることが一般的です。

測定の際には、正確な数値を把握するためにいくつかの注意点があります。通常、**空腹時(食事後10時間以上経過)**に採血が行われます。これは、食後に一時的に中性脂肪の値が上昇するためです。検査前日の夕食は軽めに済ませ、当日の朝食は抜いて検査に臨むようにしましょう。

中性脂肪が増える原因を探る

中性脂肪値が高くなる主な原因は、日々の生活習慣に深く根差しています。特に、高カロリーな食事や脂質の過剰摂取、糖質の摂りすぎといった食生活の乱れは大きな要因です。また、運動不足によるエネルギー消費の低下も、中性脂肪の蓄積を招きます。その他、アルコールの過剰な摂取や、慢性的なストレスなども、中性脂肪値を上昇させる可能性があります。これらの原因について、詳しく見ていきましょう。

食生活が与える影響

食生活は中性脂肪に最も影響を与えます。摂取カロリーが消費カロリーを上回ると、余ったエネルギーは中性脂肪として蓄積されます。特に、揚げ物や肉の脂身、加工食品などに多い飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の摂りすぎは要注意です。また、ご飯やパンなどの炭水化物や甘いものを摂りすぎると、糖質が肝臓で中性脂肪に変換されます。さらに、脂質や糖の吸収を抑える食物繊維が不足すると、中性脂肪が上昇しやすくなります。

運動不足とその影響

運動不足も、中性脂肪が増える大きな原因の一つです。運動によってエネルギーが消費されにくくなると、摂取したエネルギーが中性脂肪として蓄積されやすくなります。また、筋肉量が少ないと基礎代謝が低くなり、エネルギーを消費しにくい体質になることも影響します。

アルコールとストレスの影響

アルコールの過剰摂取は、肝臓での中性脂肪合成を促し、血中の中性脂肪値を上昇させます。特に、ビールや日本酒などの醸造酒は糖質も多く含まれているため、注意が必要です。

また、慢性的なストレスも、ホルモンバランスの乱れなどを通して、中性脂肪の増加に関わることが示唆されています。ストレスを感じると、食欲が増進し、高カロリーな食事を摂りやすくなることも間接的な原因となります。

中性脂肪値が高いとどうなる?体への影響を解説

中性脂肪値が高い状態が長期間続くと、体に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。特に注意すべきは、血管の内壁に脂肪が蓄積し、動脈硬化を進行させるリスクが高まることです。この動脈硬化は、心筋梗塞や脳卒中といった深刻な心血管疾患を引き起こす原因となり得ます。さらに、高血糖や高血圧などを伴うメタボリックシンドロームの発症や悪化にも深く関わっており、健康寿命を縮める要因となるため、適切な対策が重要です。

脂質異常症とそのリスク

中性脂肪値が基準値を超えて高い状態は、脂質異常症と診断されます。脂質異常症は、自覚症状がほとんどないため、放置されがちですが、血管の内壁にコレステロールや中性脂肪が蓄積し、動脈硬化を進行させるリスクを高めます。動脈硬化は、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気の原因となるため、注意が必要です。

肥満やメタボリックシンドロームとの関連

中性脂肪が高い状態は、肥満やメタボリックシンドロームとも深く関連しています。内臓脂肪の蓄積は、中性脂肪値を上昇させるだけでなく、血糖値や血圧の上昇、善玉コレステロールの低下などを引き起こし、メタボリックシンドロームのリスクを高めます。メタボリックシンドロームは、糖尿病や心血管疾患のリスクをさらに高めるため、早めの対策が重要です。

中性脂肪を減らすための具体的な方法

中性脂肪値を改善し、健康な状態を取り戻すためには、日々の生活習慣を根本的に見直すことが不可欠です。食生活の偏りや運動不足、過度な飲酒、喫煙、そして慢性的なストレスといった要因が複雑に絡み合って、中性脂肪値を上昇させている場合が多いためです。この後の項目では、具体的にどのような点を見直し、どのような方法を取り入れるべきか、詳しく解説していきます。ご自身の生活習慣と照らし合わせながら、改善できる点を見つけていきましょう。

食生活の改善ポイント

中性脂肪を下げるには、まず摂取カロリーを意識し、バランスの取れた食事で食べ過ぎを防ぐことが大切です。脂質は、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を控え、魚に含まれるEPAやDHAなどの不飽和脂肪酸を積極的に摂りましょう。糖質は、甘い飲み物やお菓子、精製された炭水化物を減らし、食物繊維が豊富な穀物を選びましょう。野菜、果物、きのこ類、海藻類、豆類などの食物繊維を積極的に摂り、食事の最初に食べるのがおすすめです。また、ゆっくりとよく噛んで食べることで満腹感を得やすくなります。

運動習慣の取り入れ方

中性脂肪を減らすには、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を習慣にしましょう。1日30分以上、週に3回以上を目安に行うと効果的です。さらに、筋肉量を増やして基礎代謝を上げるために、週に2〜3回程度の筋力トレーニングも取り入れましょう。日常生活では、エレベーターの代わりに階段を使ったり、近距離は徒歩や自転車を利用するなど、意識的に体を動かすように心がけましょう。

生活習慣の見直し

生活習慣の見直しも重要です。アルコールは適量を守り、週に数日は休肝日を設けましょう。喫煙は動脈硬化のリスクを高めるため、禁煙をおすすめします。また、ストレスを溜め込まず、適度な休息や趣味の時間を持つなど、自分に合った方法で解消しましょう。質の高い睡眠も大切です。睡眠不足はホルモンバランスを崩し、中性脂肪値に影響を与える可能性があります。

まとめ

この記事では、中性脂肪の基本的な知識から、健康との関係、基準値、測定方法、そして高くなる原因やその影響について解説しました。さらに、中性脂肪を減らすための具体的な食生活、運動習慣、生活習慣の見直し方についてもご紹介しました。健康な生活を送るためには、中性脂肪値を適切に管理することが非常に重要です。日々の生活習慣を見直し、バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠を心がけることで、中性脂肪値を改善し、より健康的な毎日を送ることができるでしょう。もし数値が気になる場合は、早めに医療機関を受診し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

コメント