健康診断の結果にドキッとした経験はありませんか?特に「コレステロール」という言葉を目にすると、なんだか不安になる方もいるかもしれません。しかし、コレステロールは決して悪者ではなく、私たちの体にとって非常に重要な役割を担っているのです。この記事では、コレステロールの基本的な知識から、健康を維持するために今日からできる簡単な習慣までをわかりやすく解説します。「コレステロールって何?」という疑問をお持ちの方から、「そろそろ生活習慣を見直したい」と考えている方まで、ぜひこの機会にコレステロールについて正しく理解し、健康的な毎日を送るための一歩を踏み出してみましょう。

コレステロールとは?簡単に理解するための基礎知識

健康診断でよく耳にする「コレステロール」。なんとなく体に悪いイメージを持っている方もいるかもしれません。しかし、コレステロールは私たちの体にとって非常に重要な役割を担っているのです。ここでは、そんなコレステロールについて、基本的な知識をわかりやすく解説します。

コレステロールの基本的な役割

コレステロールは、脂質の一種で、細胞膜の構成成分や、消化を助ける胆汁酸、ホルモンなどをつくるための材料となります。私たちの体は約60兆個もの細胞でできているとされていますが、その一つひとつを包む細胞膜にコレステロールは不可欠です。また、食事から摂取した脂肪分を分解・吸収するために必要な胆汁酸や、性ホルモンや副腎皮質ホルモンといった重要なホルモンの合成にも関わっています。つまり、コレステロールが不足すると、細胞が正常に機能しなくなり、消化不良やホルモンバランスの乱れなど、様々な体の不調につながる可能性があるのです。

体内でのコレステロールの生成と摂取源

私たちの体内のコレステロールは、主に肝臓で合成されます。食事から摂取するコレステロールは、その一部に過ぎません。肝臓では、必要に応じてコレステロールが生成され、血液を通して全身に運ばれます。食事からの摂取源としては、肉類、魚介類、卵、乳製品などに多く含まれています。以前は、食事からのコレステロール摂取量を厳しく制限する考え方もありましたが、近年の研究では、健康な人であれば食事からの影響は比較的少ないとされています。ただし、もともと高コレステロール血症の方や、特定の疾患を持つ方は、食事からの摂取量に注意が必要です。

良いコレステロールと悪いコレステロールの違い

健康診断の結果でよく目にする「LDLコレステロール」と「HDLコレステロール」。これらは、コレステロールが血液中で運ばれる際の形態の違いによるものです。コレステロールは油分なので、そのままでは血液に溶け込むことができません。そこで、リポタンパクというタンパク質と結合して、血液中を移動します。

LDL(Low-Density Lipoprotein:低密度リポタンパク)は、肝臓でつくられたコレステロールを全身の細胞に運ぶ役割を担っています。しかし、LDLコレステロールが過剰になると、血管の内壁に蓄積しやすくなり、動脈硬化を引き起こす原因となるため、「悪玉コレステロール」と呼ばれています。

一方、HDL(High-Density Lipoprotein:高密度リポタンパク)は、全身の細胞や血管壁に余ったコレステロールを回収して肝臓に戻す役割を担っています。肝臓に戻されたコレステロールは、胆汁酸として再利用されたり、体外に排出されたりします。この働きから、HDLコレステロールは血管を掃除する役割があると考えられ、「善玉コレステロール」と呼ばれています。

コレステロール値が高いとどうなる?簡単に解説

健康診断でコレステロール値が高いと指摘された場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?ここでは、高コレステロールが体に及ぼす影響について、簡単に解説します。

高コレステロールが引き起こす健康リスク

高コレステロール、特にLDLコレステロールが高い状態が続くと、血管の内壁にコレステロールが蓄積し、血管が硬く狭くなる動脈硬化が進行します。動脈硬化は、心臓病(狭心症、心筋梗塞)や脳卒中(脳梗塞、脳出血)といった命に関わる重大な病気のリスクを高めます。また、腎臓の血管が硬くなることで腎機能が低下したり、足の血管が詰まることで歩行困難になったりする可能性もあります。高コレステロールは、自覚症状がないまま進行することが多いため、「サイレントキラー」とも呼ばれています。定期的な健康診断で自身のコレステロール値を把握し、適切な対策を講じることが重要です。

コレステロール値の正常範囲とは

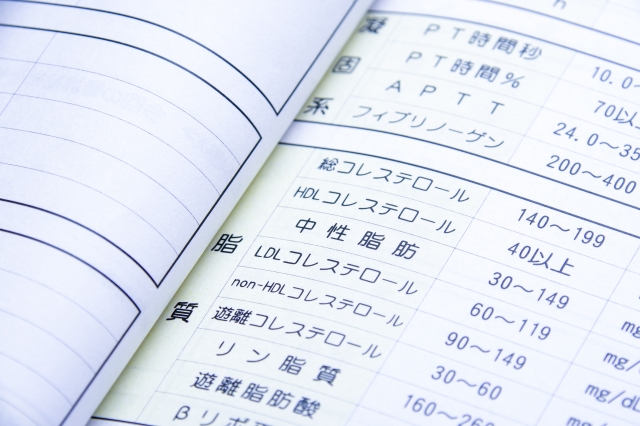

コレステロール値の正常範囲は、年齢や性別、既往歴などによって異なりますが、一般的な目安としては以下の通りです。

- LDLコレステロール: 120mg/dL未満(正常)、120~139mg/dL(境界域)、140mg/dL以上(高い)

- HDLコレステロール: 40mg/dL未満(低い)、100mg/dL以上(高い)

- 総コレステロール: 220mg/dL未満(正常)、220~239mg/dL(境界域)、240mg/dL以上(高い)

これらの数値はあくまで目安であり、個々のリスク要因によって目標値は異なります。健康診断の結果について、医師に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

高コレステロールの原因とその影響

高コレステロールの原因は、主に生活習慣の乱れと遺伝的な要因が挙げられます。生活習慣の乱れとしては、以下のものが考えられます。

- 食生活の偏り: 飽和脂肪酸やトランス脂肪酸、コレステロールを多く含む食品の過剰摂取

- 運動不足: エネルギー消費が少なく、脂質代謝が滞る

- 喫煙: 血管を収縮させ、LDLコレステロールを酸化させる

- 過度の飲酒: 肝臓でのコレステロール合成を促進する

- ストレス: ホルモンバランスを乱し、脂質代謝に影響を与える

- 睡眠不足: 自律神経の乱れを引き起こし、脂質代謝に影響を与える

また、体質的にコレステロール値が高くなりやすい遺伝的な要因も存在します。さらに、甲状腺機能低下症や腎臓病、肝臓病などの病気が原因で、二次的に高コレステロール血症を引き起こすこともあります。高コレステロールの状態が続くと、前述の通り動脈硬化が進行し、様々な生活習慣病のリスクが高まります。

生活習慣を見直してコレステロールをコントロール

高コレステロールと診断された場合でも、生活習慣を見直すことで改善が期待できます。ここでは、日常生活で簡単にできるコレステロールコントロールの方法をご紹介します。

コレステロールに良い食品と避けるべき食品

食生活の改善は、コレステロールコントロールの基本です。

積極的に摂りたい食品

- 食物繊維: 水溶性食物繊維(海藻類、きのこ類、果物など)は、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。不溶性食物繊維(野菜、穀類など)は、腸内環境を整え、間接的に脂質代謝をサポートします。

- 不飽和脂肪酸: 青魚(サバ、イワシ、サンマなど)に多く含まれるEPAやDHA、植物油(オリーブオイル、菜種油など)に含まれるオレイン酸などの不飽和脂肪酸は、LDLコレステロールを下げ、HDLコレステロールを上げる効果が期待できます。

- 大豆製品: 大豆に含まれるイソフラボンは、LDLコレステロールを下げる可能性があります。豆腐、納豆、味噌などを積極的に摂りましょう。

- 抗酸化物質: ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなどが豊富な緑黄色野菜や果物は、LDLコレステロールの酸化を防ぎ、動脈硬化の予防に役立ちます。

摂取を控えたい食品

- 飽和脂肪酸: バター、ラード、肉の脂身、乳製品などに多く含まれ、LDLコレステロールを上げる可能性があります。摂りすぎに注意しましょう。

- トランス脂肪酸: マーガリン、ショートニング、一部の加工食品などに含まれ、LDLコレステロールを上げ、HDLコレステロールを下げる可能性があります。できるだけ避けるようにしましょう。

- コレステロールを多く含む食品: 卵やレバーなどはコレステロール含有量が多いですが、健康な人であれば過度に制限する必要はないと考えられています。ただし、高コレステロール血症の方は、医師や管理栄養士に相談しましょう。

- 糖分の多い食品: 血糖値の急激な上昇は、脂質代謝に悪影響を与える可能性があります。清涼飲料水や菓子類の摂りすぎに注意しましょう。

バランスの取れた食事を心がけ、これらの食品を参考に日々の食生活を見直してみましょう。

日常生活で簡単にできる運動

適度な運動は、HDLコレステロールを増やし、LDLコレステロールを下げる効果が期待できます。激しい運動をする必要はなく、日常生活の中で無理なく続けられる運動を取り入れることが大切です。

- ウォーキング: 1日に30分程度を目安に、少し息が上がる程度の速さで歩きましょう。

- ジョギング: 無理のないペースで、少しずつ距離や時間を増やしていくと良いでしょう。

- サイクリング: 天気の良い日は、自転車に乗って近所を散策するのも良い運動になります。

- 水泳: 関節への負担が少ないため、高齢の方や運動が苦手な方にもおすすめです。

- 筋力トレーニング: スクワットや腕立て伏せなど、自宅でできる簡単な筋力トレーニングも、基礎代謝を上げ、脂質代謝を促進する効果があります。

まずは、1日に10分程度の軽い運動から始めて、徐々に時間や強度を上げていくと良いでしょう。エレベーターではなく階段を使う、近所の移動は徒歩や自転車にするなど、日常生活の中で意識的に体を動かす習慣をつけることも大切です。

ストレス管理とコレステロールの関係

ストレスは、自律神経のバランスを乱し、ホルモン分泌にも影響を与えるため、コレステロール値にも悪影響を及ぼす可能性があります。ストレスを溜め込まないように、自分に合った方法で上手にストレスを解消することが大切です。

- 趣味の時間を持つ: 好きな音楽を聴く、映画を観る、読書をするなど、リラックスできる時間を作りましょう。

- 適度な運動: 運動は、ストレス解消にも効果的です。

- 十分な睡眠: 質の高い睡眠は、心身の疲労回復に不可欠です。

- 入浴: ゆっくりと湯船に浸かることで、心身ともにリラックスできます。

- 友人や家族との交流: 誰かと話すことで、気分転換になったり、悩みを共有できたりします。

- 瞑想やヨガ: 心を落ち着かせ、リラックス効果を高めることができます。

自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常生活に取り入れるようにしましょう。

禁煙と飲酒の影響

喫煙は、血管を収縮させ、LDLコレステロールを酸化させることで動脈硬化を促進します。また、HDLコレステロールを減らすことも知られています。禁煙は、コレステロール値を改善する上で非常に重要な取り組みです。

過度の飲酒は、肝臓での中性脂肪やコレステロールの合成を促進する可能性があります。適量の飲酒であれば、HDLコレステロールを上げるという報告もありますが、飲みすぎは様々な健康リスクを高めます。厚生労働省が推奨する1日の適度な飲酒量は、純アルコール量として約20g程度です。自身の適量を知り、飲みすぎには注意しましょう。

睡眠の質を上げることで得られる健康効果

質の高い睡眠は、ホルモンバランスを整え、自律神経の働きを正常に保つために非常に重要です。睡眠不足は、食欲を増進させるホルモンを分泌させ、肥満や生活習慣病のリスクを高める可能性があります。また、睡眠不足は、脂質代謝にも悪影響を与えることが示唆されています。

- 規則正しい睡眠時間を確保する: 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるように心がけましょう。

- 寝室の環境を整える: 遮光カーテンや静かな環境など、快適な睡眠を得られるように工夫しましょう。

- 寝る前のカフェインやアルコールを控える: これらの物質は、睡眠の質を低下させる可能性があります。

- 寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を控える: ブルーライトは、睡眠を妨げる可能性があります。

- 適度な運動をする: ただし、寝る直前の激しい運動は避けましょう。

質の高い睡眠を確保することで、コレステロール値の改善だけでなく、心身の健康維持にもつながります。

まとめ

今回は、コレステロールの基本的な知識から、高コレステロールのリスク、そして生活習慣を見直してコレステロールをコントロールする方法について解説しました。コレステロールは、私たちの体にとって不可欠な存在ですが、高すぎると様々な病気のリスクを高めます。

健康な生活を送るためには、定期的な健康診断で自身のコレステロール値を把握し、バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠、ストレス管理、禁煙、適度な飲酒といった健康的な生活習慣を心がけることが大切です。

この記事を参考に、今日からできる健康習慣を始めてみませんか?もし、ご自身のコレステロール値について不安な点があれば、早めに医療機関を受診し、医師に相談するようにしましょう。

コメント